Oleh Nunuk Ambarwati

Oleh Nunuk Ambarwati

Catatan dari hasil diskusi, Kamis, 23 November 2006 (atau rapat = Samuel Indratma menyebutnya demikian) dari event pameran (19-24 November 2006) dan launching buku ‘Jogja in Comic’ di Taman Budaya Yogyakarta. Bukunya sendiri dijual seharga Rp 10.000,- berisi komik-komik hasil dari kompetisi komik yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Yogyakarta dengan tema yang sama, ‘Jogja in Comic’. Untuk lebih jelasnya, baca juga tulisan pengantar dari St. Sunardi, yang saya sertakan pula dalam tulisan ini.

Dyan Anggraini: Kita bersyukur punya temen-temen seperti Samuel Indratma dan Wahyudin. Ternyata ide-ide kreatifnya sangat memperkaya dan bisa dilakukan dengan Taman Budaya Yogyakarta (TBY). Bagaimana Yogyakarta dibaca melalui komik adalah program komik TBY sejak tahun lalu. Ide awal yang tidak hanya berhenti pada satu kegiatan, karena rupanya dengan komik kita bisa membaca apa saja dan lebih mengena. Respon positif banyak muncul, bahwa memaknai komik selama ini banyak lapisan masyarakat merupakan satu hal strategis sebagai media publikasi. Bagaimana komik tidak hanya dimaknai sebagai media hiburan. Dan komik perlu diapresiasi. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan dan tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Adalah Nursyam, Wahyudin dan Samuel Indratma yang merupakan satu tim di ‘Nendang dan Kena’.

Samuel Indratma: Harapannya sebenarnya enaknya rapat, karena kalo diskusi menjadi tidak efektif, mungkin perlu dibuat kebudayaan rapat kebudayaan berkala J Peristiwa ini menjadi salah satu trigger saja dan bisa melompat menjadi banyak hal.

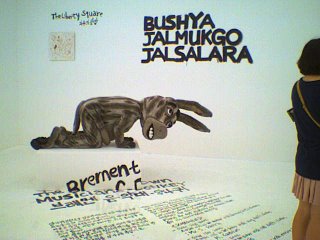

Wahyudin: Beberapa hal yang berhubungan dengan keberadaan dan keberlangsungan ‘Jogja in Comic’ yang sedang dipamerkan di TBY. Lima (5) karya yang dipamerkan di tempat ini merupakan hasil dari kompetisi ‘Jogja in Comic’ yang digagas TBY dan di-back up secara kolaboratif bersama Urban Piktorial (UP). Kebetulan UP punya perhatian yang sama mengenai perubahan dan perkembangan di Yogya dengan perspektif komik. Kenapa komik? Dimana komik juga merupakan budaya visual. Menimbang keberadaan komik sebagai bahasa komunikasi dan bahasa rupa, yg selama ini dianggap sebagai karya kelas kedua, marjinal, atau karya kelas kambing seperti ikon yang dipakai untuk event ini, khususnya dengan konteks di Yogya. Menimbang hal itu kita bersama-sama mencoba menggagas satu event yang nantinya kita harapkan bisa berkembang dengan respon dari temen-temen, tidak hanya komik, tapi juga temen-temen sastra, ilmu sosial. Dengan pengertian ketika kita ingin membicarakan tema kota dengan komik, bisa menjadi dokumentasi visual tentang perubahan dan perkembangan mengenai tema tersebut, sehingga tidak saja menjadi bacaan ringan, yang kemudian disingkirkan dari arsip pribadi, tapi bisa menjadi referensi selanjutnya. Itu kemudian kita meminta pendapat dari orang-orang yang berkecimpung di sastra, sosial dan komik sendiri. Dan responnya sangat menggembirakan. Walau pun dari tampilannya sangat konvensional. Meskipun demikian kita berharap ini sebagai project awal bisa paling tidak memantik semangat teman-teman yang bergerak di bidang komik untuk punya keyakinan bahwa komik bisa dipresentasikan layaknya pameran seni rupa. Dan ini upaya mensosialisasikan teman-teman komikus lewat pameran. Dan TBY bisa memamerkan secara periodik dan memfasilitasi hal tersebut. Dari sini kita berharap perkembangan menjadi menarik, kita punya bayangan besar untuk membuat biennale komik. Saat ini ada teman-teman yang kebetulan karyanya dipamerkan yaitu Mario dengan Studio Urek-urek-nya, Ma’il dsb. Kita bisa mendengar sedikit pengalaman mereka dalam membikin komik melihat Yogya dengan komik.

Samuel Indratma: Banyak hal yang bisa disampaikan, agenda yang menarik adalah misalnya ada komik asing dan kita terbingung-bingung, atau kurangnya apresiasi dari pembaca. Bagaimana komik bisa menjembatani berbagai persoalan yang bisa dimasuki. Seperti teman-teman NGO menggunakan media komik untuk menyampaikan isu yang rumit menjadi lebih terserap, advokasi. Ini adalah satu bentuk advokasi untuk banyak hal, inginnya. Harapannya, misalnya salah satu contoh terdekat, banyak hal dari Yogya yang bisa dibongkar, membaca dengan kritis kembali, misalnya soal trotoar, lalu lintas kota atau bahkan polisi tidur, maka komik bisa membaca ulang hal tersebut. Nah persoalan itu menarik untuk diangkat, diulik dan diceritakan kembali melalui komik. Apakah mempunyai bayangan dengan media komik?

Dani: Saya putranya Pak Teguh Santosa. Saya sedang sibuk mengurusi karya-karya komik terdahulu (komik heritage). Ada pula indonesiakomik.com yang berposisi di Jakarta. Masalah komik memang satu yang luar biasa, jangan sampai hanya menjadi masalah diskusi. Ketika ada undangan diskusi komik, komikus tidak datang karena takut dengan tim akademis, jaman dulu komik Indonesia itu gambarnya sendirian, tidak tim misalnya. Padahal proses kreatif Bapak itu, komik menjadi media penyambung hidup, kalau tidak nggambar nggak hidup. Ternyata komik sudah menjadi pusaka di Indonesia, bisa disejajarkan dengan karya sastra yang lain. Kebetulan saya, Mas Seno, Mas Iwan Gunawan sudah sampai bab 3 untuk menyelesaikan kajian komik-komik karya lama. Mengupas tentang Pak Wid dan tentang Gundala, bagaimana bisa membuat karakter Gundala, padahal wacana buku pada saat itu masih terbatas. Bagaimana komik dulu itu dirancang dengan proses kreatif sedemikian rupa. Jaman itu posisi komik kan sama dengan VCD jaman sekarang (dari segi hiburan). Sebagai contoh proses menciptakan komik dengan tokoh Sandora, beberapa adegan ini diilhami dari soundtrack film apa. Jaman segitu proses komunikasi antar komikus dekat sekali. Misalnya perang tokoh, Om Ganes TH mengeluarkan si Buta dari Gua Hantu, dan bapak menciptakan ‘Loncatan..’, dua-duanya bawa kera. Ciri khas bapak tiap mau menggambar disiapkan soundtrack film. Komik jaman saat itu dibuat dengan meditasi, mengatur mood, seperti membuat karya lukis. Keluarga komikus kumpul semua, saya ikut memasarkan karya bapak, kita tawarkan di KR, mulai dari harga Rp 5000,- karena penghargaan atas karya-karya komik belum ada. Semoga dari sini dari Yogya bisa menjadi ibukota komik Indonesia. Banyak masalah tragis, jaman dulu komik juga mempengaruhi era politis, gimana komik dibumihanguskan, komik sebagai media menularkan virus kebodohan. Nanti di buku Komik Heritage Indonesia akan dijelaskan. Sebenarnya jaman dulu, dana untuk membuat komik ada, pemberdayaan komik itu ada, tapi uang itu dipakai untuk proyek asal membuang dana, komiknya selesai tapi tidak didistribusikan. Waktu itu komikus dijanjiin honor yang besar, ternyata honornya tidak diberikan. Hingga pernah suatu kali Pak Hasmi diancam dalam pistol segala. Kenapa kita harus membuat komik tentang Yogya? Menurut saya tantangannya terlalu kecil. Mungkin bikin komik tentang kraton, tapi tidak melulu tentang tema kebesaran raja, komik kraton alternatif. Jadi hal-hal tabu yang ditutupi di kraton selama ini bisa ditampilkan di komik. Membuat komik memang sulit. Nah bagaimana kita sekarang memupus mitos tersebut. Insyaallah Januari saya akan membuat komik trilogi Sandora, proses kreatifnya gimana dan sebagainya dan seterusnya. Kebetulan Sandora menggunakan wajahnya Ibu Wied Sendja, seorang penari yang tinggal di Solo. Kita menggali semangat-semangat komikus lama dan semoga almarhum bisa tenang. Di Malang juga ada komik nabi-nabi, penggiatnya antara lain Samsuri, Eros, Ema Wardana dll. Saya pingin mengundang mereka tapi takut, karena nanti sampai di Yogya dan ketemu dalam forum diskusi seperti ini, mereka menjadi minder. Karena walau bagaimana pun, kualitas seperti komik nabi-nabi pun,untuk di Malang industri komik masih berjalan. Walau pun dengan komik nabi, mereka bisa umroh dari bikin komik. Mereka handal dalam membuat ilustrasi, anatomi, cuman perbendaharan di cerita mereka lemah. Mungkin bisa ada tim penggodok cerita dan mereka yang menggambar. Kenapa karya sastra selalu ada launching tiap terbit, karya komik juga bisa seperti itu (intinya adalah perlu memikirkan sisi pemasarannya). Kasus lain, tragisnya komik di Indonesia contohnya Jawa Pos sempat memuat komik Sandora, tiba-tiba dihentikan baru sampai episode tertentu sama Jawa Pos tanpa ada pemberitahuan dan diisi dengan iklan. Seandainya saya jadi komikusnya saya pasti sakit hati. Bapak Teguh sempat demo dan tidak sempat terdokumentasi, karena Jawa Timur lebih memperhatikan olahraga sepakbolanya. Kita bisa bikin bursa komikus, kartunis biar hidup, pekerja komik biar bisa kumpul semua. Kita buktikan bahwa Yogya sebagai ibukota komik. Karena saya yakin event ini hanya milik kita dan bagaimana caranya bisa menjadi milik masyarakat Yogya, milik semua.

Yuswantoro Adi: Saya inget suasana kayak gini ketika jaman masih muda, OSR (Obrolan Seni Rupa), bisa ngobrol apa pun tentang seni, berhenti tahun ’91. Dihidupkan lagi oleh Yustoni Volunteero (aktivis Taring Padi), dengan forum adu goblok. Mungkin Samuel bisa mulai menghidupkan forum seperti ini kembali. Ingin berbagi informasi saja, bahwa represi pemerintah sampai saat ini pun masih ada. Sebagai contoh lukisan saya pernah di tawar oleh Gramedia untuk buku pelajaran sosial untuk kelas 10. Sudah deal, sudah tanda tangan, tiba-tiba nggak jadi, saya rugi 2 kali, rugi nggak dimuat dan rugi nggak dibayar. Sesungguhnya komik menjadi mahluk asing ketika tidak ada saling menyapa. Di Yogya kan kotanya kecil, dekat dan bisa saling berinteraksi. Saya harap Yogyakarta bisa menjadi ibukota seni rupa, tidak hanya ibukota komik. Untuk itu kita tidak menunggunya, tapi harus merebutnya. Kadang temen-teman lebih ekspresif di komik daripada di lukisannya. Contoh pamerannya Abdi Setiawan di LIP tentang penggunaan kondom, itu efektif dan kena sekali. Di bekas Gampingan tidak hanya museum, jadi temen-temen komik bisa mengajukan proposal untuk bisa berkantor di sana, banyak ruang yang bisa dipakai. Jadi untuk menjadi museum itu masih jangka panjang, jangka pendeknya adalah Gampingan menjadi ruang kebudayaan kembali. Komik Indonesia sekarang itu nggak se-nggetih (mendalami profesinya dengan intens sekali) jaman dulu, nanti kalau tidak laku bagaimana dan arahnya masih ke kartun, padahal komik tidak selalu kartun kan. Kalo soal ide saya percaya, banyak komikus yang jenius. Saya kurang tahu istilah kurang nggetih ini tepat atau tidak.

Samuel Indratma:Persoalan yang selalu muncul terus-menerus, bagaimana logika bertutur komik Indonesia di tengah halaman. Bagaimana naskah-naskah yang perlu dibangun kembali? Bagaimana merancang sebuah logika, kalau pun bertutur secara naratif, apakah perlu ada perkawinan (senirupa dengan sastra/teks)?

Afrizal Malna: Komik sangat progresif untuk hubungan antara seni rupa dan sastra, salah satunya. Komik tidak punya beban sebagai karya seni atau tidak, karena kalau punya beban menjadi lucu. Dia bisa menjadi sangat luwes bergerak dimana. Komik bisa dibangun dari materi-materi lain, dia bisa mengejar ketidakmungkinannya, kemustahilannya sendiri, tidak saja berhenti seperti yang kita definisikan sekarang. Untuk bahan-bahan di Indonesia banyak sekali, karena sejarah kita masih diadposi sejarah kolonial, untuk itu, komik saya harap bisa mengatasi ini. Komik bisa mondar-mandir tidak ada masa depan atau masa belakang. Enak sekali main-main seperti itu dengan media komik. Asyik ya komik itu. Banyak pengalaman soal provokasi visual. Untuk komik-komik etnis bahannya banyak. Komik ini kan dia kan keluar dari bahasa Indonesia yang baik, keluar dari seni rupa yang baik juga, dia memang anti mainstream, tidak ada standarisasi. Saya kira perlu ada perkawinan, bagaimana seni rupa bisa menaklukkan teks dan sebaliknya. Bahasa komik perlulah bahasa komik. Bagaimana sebuah karya sastra diangkat dalam bahasa komik.

Ma’il: Banyak sekali saya ingin menanggapi sampai saya lupa. Tapi saya setuju sekali kalau diadakan kayak bursa komikus. Karena sering saya dengar, teman mengeluh ‘wah aku nggak dapat partner’, nggak dapat naskah bagus, atau colourist yang keren. Penekanannya bukan pada masalah mempertemukan komikus dengan penerbit, itu nantilah kalau produknya sudah banyak, nggak mungkin penerbit tidak memperhatikan komikus, karena ada uang di sana. Urusan penerbit sebenarnya sangat sepele, gampanglah cari penerbit. Jadi temen-temen komikus tidak perlu ngeri dengan masa depan komikus. Yang seperti tadi Mas Yus bilang, komikus sekarang kurang nggetih, saya setuju. Setiap kali saya evaluasi diri saya sendiri, saya kok masih males-malesan. Kalau punya ide mau bikin untuk satu karya, atau mau bikin riset itu kok males banget. Nah itu saya akui. Saya berharap dari kumpul sebentar ini, saya pikir sudah banyak ide. Dulu sempat anak komikus takut ketemu sama anak ISI.

Rain Rosidi: Kalau saya lihat mulai dari jaman beberapa tahun lalu komik di sini mulai ramai. Komikus yang sifatnya sangat individual, indie dan spontan. Yah itu cukup bagus. Keinginnan saya sebagai seorang akademisi dimana situasi komik jangan seperti sinteron, kekurangan naskah sehingga diulang-ulang, hal-hal tabu bisa diangkat sedemikian rupa dan tidak eksplisit, mungkin bisa kolaborasi atau kawin antar komikus, jangan takut ketemuan antara komikus dengan akademisi, itu saya pikir bisa dilakukan dan tidak berat. Jadi ada pengayaan naskah yang sifatnya memperluas komik. Atau juga bisa mengadaptasi film, wayang dan sebagainya. Jadi saya kira naskah dan ide itu banyak, banyak cara bisa dilakukan juga, tinggal bagaimana program apa yang ingin dilakukan.

Samuel Indratma: Saya pikir adalah persoalan yang bisa digarap bersama. Komik kan ada ilmu interior juga kan, bagaimana memikirkan ruang di sana. Itu juga menarik di sana. Bagaimana membentuk dan mengembangbiakkan masyarakat kritikus, kurator, editor komik itu sendiri juga. Pengalaman komunitas Urek-urek bisa menjadi menarik untuk diceritakan, walau pun hasil akhirnya bukan komik tetapi animasi.

Urek-urek_1: Komikus itu menjadi kritikus sastra yang baik. Artinya dia akan menguji visual dalam karya sastra. Bagaimana divisualkan dalam story board sebelum menjadi film, misalnya seperti itu. Jadi komikus punya peran. Sedikit-sedikit saya mengamati tentang perkembangan komik. Komik kita pernah dipukul habis, setelah itu mulai muncul kembali, artinya waktu itu komikus belum sampai tahap industri. Nah sekarang masih di dalam inkubator kerja kebudayaan itu, yang seharusnya bisa menelurkan reposisi sebelum masuk ke wilayah industri, dia punya bargaining. Dalam kesempatan masa inkubasi (yaitu di dalam event Urban Piktoral+TBY) ini saya pikir kesempatannya akan lebih kuat, sehingga tidak ada overlap antara bahasa komik dengan bahasa sastra. Bagaimana satu visual tidak bercerita dua kali (sisi visual dengan sisi teksnya), tetapi saling mendukung. Jadi efektifitas gambar memang diperlukan dalam industri, ketika prinsip-prinsip ekonomi dijalankan, nah itu berbeda antara kita yang lebih mengedepankan ekspresi visual dengan prinsip ekonomi tersebut.

Bambang Shankuntala: (Pertanyaan dari Samuel: apa yang bisa dikerjakan bersama?) Masih memperhatikan masalah represi dari pemerintah. Komik bisa bermain dalam permasalahan yang cukup kompleks, misalnya politik makro. Nah agak susah bagi para komikus ketika bekerja sendirian. Jamannya Pak Teguh itu eksplorasi dan riset dikerjakan sendiri dan memahami betul situasinya. Dan biasanya ketika saya membuat komik akan saya baca kembali dengan posisi seandainya saya aparat pemerintah. Sehingga sampai pada firasat saja, kira-kira ini lolos atau enggak. Mungkin perlu mengkondisikan membuat komik sebagai suatu kebutuhan. Kalau bisa sampai pada tahap itu, orang akan bisa hidup dari komik.

Samuel Indratma: Strateginya apa dan bagaimana?

Bambang Shankuntala: Komikus sebenarnya harus mempunyai kemampuan yang lengkap seperti seorang sutradara, dia harus punya referensi yang cukup banyak. Sehingga dalam kebutuhan karyanya nanti akan menyentuh kebutuhan dasar penikmatnya. Terutama dalam hal kemampuan untuk membentuk opini publik.

Samuel Indratma: Misalnya diajukan adanya workshop reguler? Apakah menarik? Ada ide yang lain?

Wawan: Saya ini tepatnya bukan komikus atau pengamat komik, tetapi tetangga komikus. Saya datang ke sini supaya lebih tertarik akan komik.

Ma’il: Budaya kritik di Indonesia itu tidak hidup, karena sempat ada forum diskusi dan kritik komik tetapi teman-teman komikus menjadi marah. Sehingga terkesan teman-teman Yogya itu kebanyakan komentar. Mengharap bisa menghidupkan forum kritik mengenai komik. Mungkin ini bisa mendukung bursa, teman-teman di Jogja Komik Society ada ide untuk bikin kalender (mulai Maret 2007-Maret 2008), nanti rencananya teman-teman komikus diharapkan bisa ikut bursanya di situ, jadi mereka bikin satu lembar, dibanyakin visualnya. Nah ini dibutuhkan 367 komikus. Kira-kira ada tidak yah komikus sebanyak itu di Yogya? Kalau tidak ada apakah memungkinkan penulis naskah tampil di situ? Kira-kira bagaimana forum?

Selanjutnya obrolan teknis pelaksanaan.

Urek-urek: Energinya kan sudah tinggi di sini. Mungkin bagaimana komik ini bisa menjadi satu bidang ilmu, didorong supaya komik bisa menjadi ilmu. Persoalannya di seni rupa, di Indonesia itu selesai di metode, itu belum ilmu.

Rain Rosidi: Untuk menjadi ilmu tidak harus tugas seorang akademisi, bisa dibangun dari bermacam sisi, akademisi bisa berperan karena memang dia di bidang itu, tapi di luar kampus, itu juga bisa membangun konstruksi ilmu itu.

Dani: Saya sering mengamati gini, kenapa hanya ketemu di ruang seni, komik itu hanya menjadi bahan diskusi. Kita ingin komik ke arah diskusi, kita harus action, kita harus keluar dari habitat seni rupa. Jangan bikin pameran komik di kampus ISI lagi misalnya. Agar kita nanti kebagian job-job komik. Mungkin banyak orang yang pingin tahu tentang komik, mencari komikus, tetapi mereka tidak tahu dimana.

Urek-urek: Kesiapan memang tidak ada di kita.

Dani: Saya punya ide begini, mbok kita awali bikin komik-komik cerita rakyat, saya siap pasarkan. Kemudian yang lain adalah untuk menikmati Sandora, tidak lagi dalam bentuk buku komik, tapi bisa berbentuk CD (komik CD) dilengkapi dengan backsound, mungkin ini nanti bisa menjadi komik alternatif baru.

Samuel Indratma: Kita bisa merancang negosiasi dan strategi.

Diskusi diakhiri karena sudah menjelang maghrib, belum ada kesimpulan dan aksi seperti apa selanjutnya. Hanya ada catatan-catatan apa saja yang harus dilakukan untuk lebih mengembangkan media komik menjadi lebih baik ke depan.

Ruang Publik Boleh Langka, Asal Jangan Ruang Komik

(Pengantar Buku Jogja in Comic) oleh St Sunardi

(Pengantar Buku Jogja in Comic) oleh St Sunardi

Buku Jogja in Comic merupakan kumpulan lima karya komik terbaik dari kompetisi komik yang diselenggarakan oleh Taman Budaya pada awal 2006. Komik pertama “Gobak Sodor Swaijining Komik” menggambarkan rasa frustasi anak-anak karena ruang-ruang bermainnya semakin menyempit, kalau bukan lenyap. Dalam “Kota Seni”, komik kedua dilukiskan seorang tukang bakso yang ternyata lebih melek seni daripada seorang mahasiswa yang tidak tahu apa yang dilakukan untuk mengisi waktu kosongnya kecuali sibuk membaca buku porno. Komik ketiga, “Marini, Masih Ada Jathilan yang Lewat”, berisi cerita tentang orang yang sudah terasing dengan seni-seni tradisional. “Selamat Datang di Kota Revolusi”, komik keempat, melukiskan sejarah heroisme kota Jogja sambil menunjukkan seakan-akan orang-orang Jogja sudah bebas dari penjajah padahal belum. Komik terakhir yang berjudul “Brondoyudo Manyun Binangun” (Plesetan dari Barata Yuda Jaya Binangun) memperlihatkan sisi lain dari Yogyakarta. Konflik antar ‘gang’ di Malioboro untuk memperebutkan lahan.

Persoalan ruang bermain anak, kedudukan Jogja yang merana sebagai kota seni keterasingan orang jaman sekarang dengan seni-seni tradisional, krisis herorisme jaman sekarang, dan keruwetan Malioboro semuanya bukanlah isu baru, semuanya sudah banyak dibicarakan entah di media, di ruang-ruang seminar, dalam kampanye pilkada, mau pun di obrolan ringan di berbagai tempat. Kalau tema-tema itu muncul lagi dalam kumpulan komik ini, hal itu menunjukkan bahwa persoalan-persoalan tersebut memang menjadi persoalan nyata. Isu-isu diangkat kembali lewat medium komik. Hasilnya? Ada nuansa baru. Suasana gemas sangat dominan. Suasana ini pertama-tama kita rasakan lewat ilustrasi daripada pesan tekstual. Trotoar untuk pejalan kaki sudah diserobot untuk kendaraan bermotor, hiruk pikuk biennale dan events kesenian lainnya ternyata belum berhasil menggugah warga untuk melek seni, Malioboro yang disediakan sebagai wilayah untuk rileks ternyata dikotak-kotak oleh kekuatan-kekuatan invisible, dan sebagainya. Dalam perasaan gemas ini para kontributor buku ini mencoba untuk bersikap comical, mengambil jarak, menghela nafas. Jenis komunikasi inilah kiranya yang bisa kita apresiasi dari kehadiran kumpulan komik tentang Yogya.

Orang bilang, budaya pada dasarnya adalah komunikasi. Kalau komunikasi sudah tidak subur lagi, bukankah kita harus mencari cara dan medium komunikasi baru? Untuk mengapresiasi komik ini sebaiknya kita juga menempatkannya dalam konteks kejenuhan medium komunikasi yang ada. Konon kemunculan komik (mungkin proto-komik) terkait dengan para ilustrasionis “nakal” Abad Pertengahan di Barat yang tugasnya hanya memberi ilustrasi (dan dekorasi) pada buku-buku sehabis disalin, entah buku-buku keilmuan mau pun buku-buku keagamaan. Akan tetapi lama-lama mereka “berani” memberikan berbagai ilustrasi yang bernada setengah mengejek. DI situlah dimulai ruang bertanya (-tanya) dengan menggunakan ilustrasi. Jadi komik rupanya lahir dari kebutuhan untuk mengomentari apa saja yang sudah mapan. Orang tidak mau lurus-luruh saja. Fungsi komik ini masih kita rasakan sampai sekarang. Dalam hidup senantiasa ada sudut-sudut yang bisa dipertanyakan walau pun getir dan tidak semata-mata untuk dijelaskan dan diperintahkan. Di situlah komik hadir. Komik bukan semata-mata cerita bergambar atau gambar bercerita namun sejenis sikap hidup tertentu. Jenis ini kita beri nama komik.

Sehubungan dengan itu saya mempunyai satu catatan panjang sekaligus komentar untuk mencari jenis komunikasi yang kita cari bersama lewat komik.

Kini komik entah disebut seni atau bukan – sudah menjadi medium komunikasi penting dan meluas. Dulu komik dianggap sebagai bacaan ringan malah tidak bermutu sehingga banyak anak dilarang oleh orang tuanya untuk membaca komik. Banyak anak terpaksa sembunyi-sembunyi membaca komik. Sekarang? Semuanya berubah. Orang semakin yakin bahwa komik memang medium komunikasi yang ringan namun persoalan yang diangkat tidak senantiasa ringan. Oleh karena itu sering kali orang memilih medium komik untuk membahas hal-hal yang serius.

Hal ini pernah saya alami pada awal tahun 1990-an ketika saya mendapatkan oleh-oleh berupa komik Nietzcshe for Beginners. “Ah kurang kerjaan kapitalisme buku ini”, pikirku. Begitu saya buka-buka sambil dibaca secara cepat, saya tidak bisa tidak mengatakan ‘Dahsyat!’ Benar-benar comical. Berbagai idiom Nietzcshean yang selama ini saya kenal muncul dalam bentul-bentuk ilustrasi di luar bayangan saya. Saya lalu mulai mencari-cari siapa gerangan penulis dan ilustratornya. Karena, pikirku, tanpa menyelami betul semangat Nietzsche, niscaya mereka tidak mungkin menghasilkan komik Nietzsche yang ekspresif, kaya dengan emosi. Malah untuk beberapa tema, komik ini jauh lebih bagus daripada buku Nietzcshe sendiri! Bagi pembaca karya ini memang for beginners (untuk pemula), namun bagi penulis dan ilustrator, ini bukan for beginners. Ini hanya mungkin dibuat setelah mengendap. Betapa persoalan-persoalan serius yang selama ini membuat kepala pening bisa dijelaskan dengan riang jenaka dan... kena! Ungkapan-ungkapan klasik yang diramu dan dikombinasikan dengan ilustrasi menarik. Komik mengajak kita untuk tidak berlama-lama bicara tentang sesuatu namun juga mengajak kita untuk cepat-cepat mengambil sikap.

Nietszche for Beginners hanyalah satu di antara seri For Beginners yang mengalir ke Indonesia dan malah sebagian besar sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Komik ternyata tidak hanya diadopsi oleh dunia akademik. Kelompok-kelompok gerakan (misalnya gerakan perempuan) juga sudah menggunakan komik sebagai medium komunikasi. Berkat komik, gerakan perempuan di Indonesia lebih mudah dipahami oleh orang-orang di Indonesia. Dalam Politik dan Gender yang diterbitkan oleh Yayasan Seni Cemeti, kita juga menemukan biografi seorang perupa Arahmaiani dalam bentuk komik. Komik rupanya sedang menjadi fashion. Komik sebagai medium komunikasi mulai dikagumi orang yang mungkin sudah mulai bisan dengan jenis-jenis medium komunikasi yang ada.

Dalam peta perkomikan seperti itulah kita bisa membaca Jogja in Comic. Kumpulan komik ini bisa kita tempatkan dalam berbagai medium komunikasi yang sudah ada di Jogja. Sebagai kota pelajar dengan ratusan perguruan tingginya, sebagai kota revolusi dengan berbagai cerita kepahlawanannya, sebagai kota pariwisata dengan berbagai kisah eksotisnya, dan sebagai pewaris kerajaan Mataram dengan status keistimewaannya, Yogya niscaya memiliki berbagai medium komunikasi untuk terus-menerus mengenal jati dirinya, merumuskan masalanya dan merancang masa depannya. Di tengah-tengah kekayaan medium komunikasi ini ternyata komik bisa menjadi salah satu medium menarik. Imaji ilmiah, imaji heorik, imaji eksotik, dan imaji struktural masih perlu dilengkapi dengan imaji comical. Imaji comical inilah yang sedang dibangun oleh Jogja in Comic. Memang di sana-sini saya masih melihat kuatnya hegemoni negara dalam komik ini (terutama lewat teks) namun tidak demikian halnya kalau kita melihat aspek visualnya.

Dari catatan panjang itu saya menjadi tidak khawatir dengan isu yang dibicarakan dalam komik itu sejauh ruang komik terus-menerus dikembangkan. Pengalaman menunjukkan kita dengan mudah bisa menambah fasilitas dan ruang (fisikal) untuk komunikasi. Akan tetapi, apalah artinya fasilitas dan ruang itu bagi kemajuan komunikasi kalau tidak melahirkan imaji baru? Bukankah itu komik baru bagi kita? Ruang publik boleh menyempit, asal jangan ruang komik.

Yogyakarta, 12 November 2006St. Sunardi

Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Religi dan Budaya

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta